Das von der Baden-Württemberg Stiftung geförderte Projekt „Ankommen und Dranbleiben - Individualisiertes Lernen in

digitaler Lernumgebung in der Ausbildung an beruflichen Schulen“ (https://www.bwstiftung.de/de/programm/ankommen-und-dranbleiben)

nimmt die individuelle Förderung von Auszubildenden im ersten Lehrjahr in den Blick. Projektkoordinator und verantwortlich für

die Konzeption und Umsetzung des Projekts ist das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Kontakt: Sandra

Winterhalter, Sandra.Winterhalter(at)km.kv.bwl.de). Das IBBW ist mit der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation von „Ankommen

und Dranbleiben“ (AuD) beauftragt.

Ziele, Gestaltung und Umsetzung des Projekts

Berufliche Schulen sind mit den Anforderungen einer zunehmend heterogenen Schülerschaft und sich wandelnder Lernbedürfnisse

konfrontiert. Vor diesem Hintergrund versucht das Projekt AuD, den Schülerinnen und Schülern ein (stärker)

individualisiertes Lernen zu ermöglichen und dabei die Potentiale digitaler Lernumgebungen zu nutzen. Ziel ist es, adaptive und

digital gestützte Lernumgebungen für den Fachunterricht an beruflichen Schulen zu gestalten und zu implementieren. Beteiligt sind

hierbei zunächst drei ausgewählte Bildungsgänge: (1) Berufe des Hotel- und Gaststättengewerbes, (2) der Beruf der

Verkäufer/-innen und (3) die sozialpädagogische Assistenzausbildung.

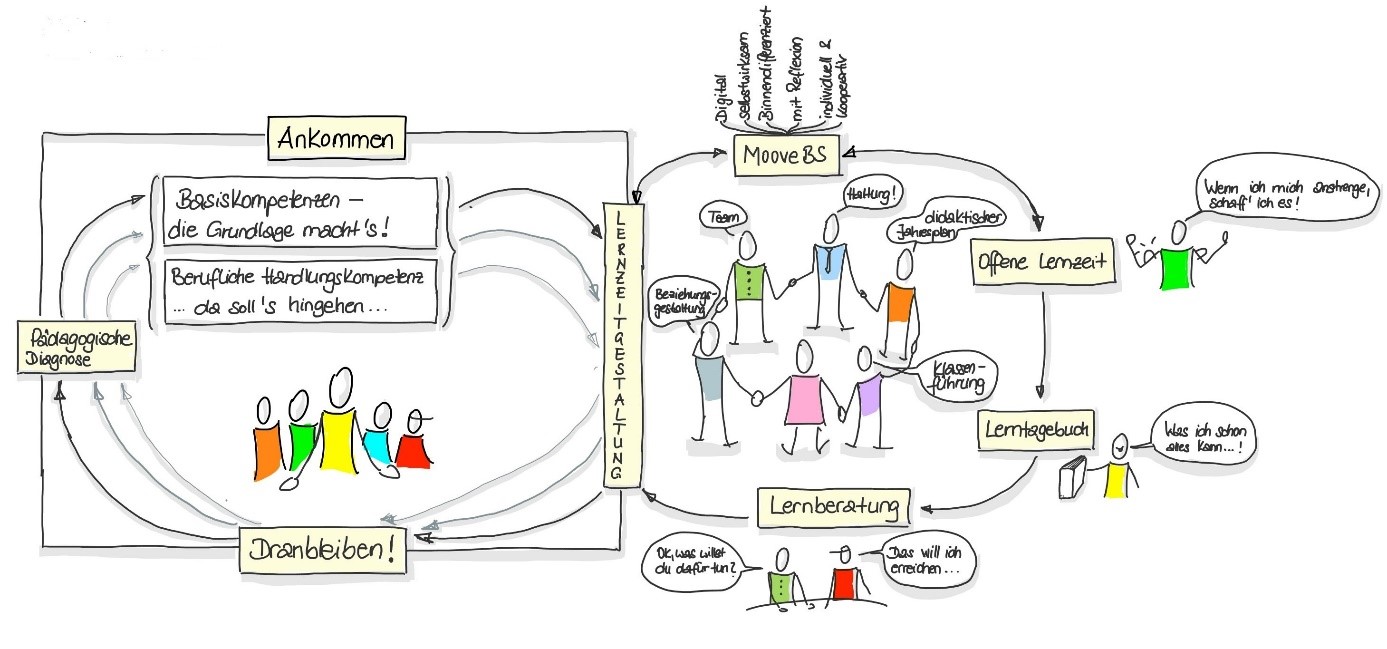

Das pädagogische Konzept von AuD (vgl. Abbildung 1) stützt sich u. a. auf Gestaltungselemente, die bereits aus AVdual (vgl.

https://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/ausbildungsvorbereitung) bekannt sind, wie Offene Lernzeit, Lerntagebuch oder Lernberatung.

Ergänzt werden diese durch die Pädagogische Diagnose und insbesondere durch die digitale Lernumgebung Moove BS

(Moodle).